তৌহিদুল ইসলাম চঞ্চল,

কলামিস্ট,

মানবসম্পদ–শ্রম ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ:

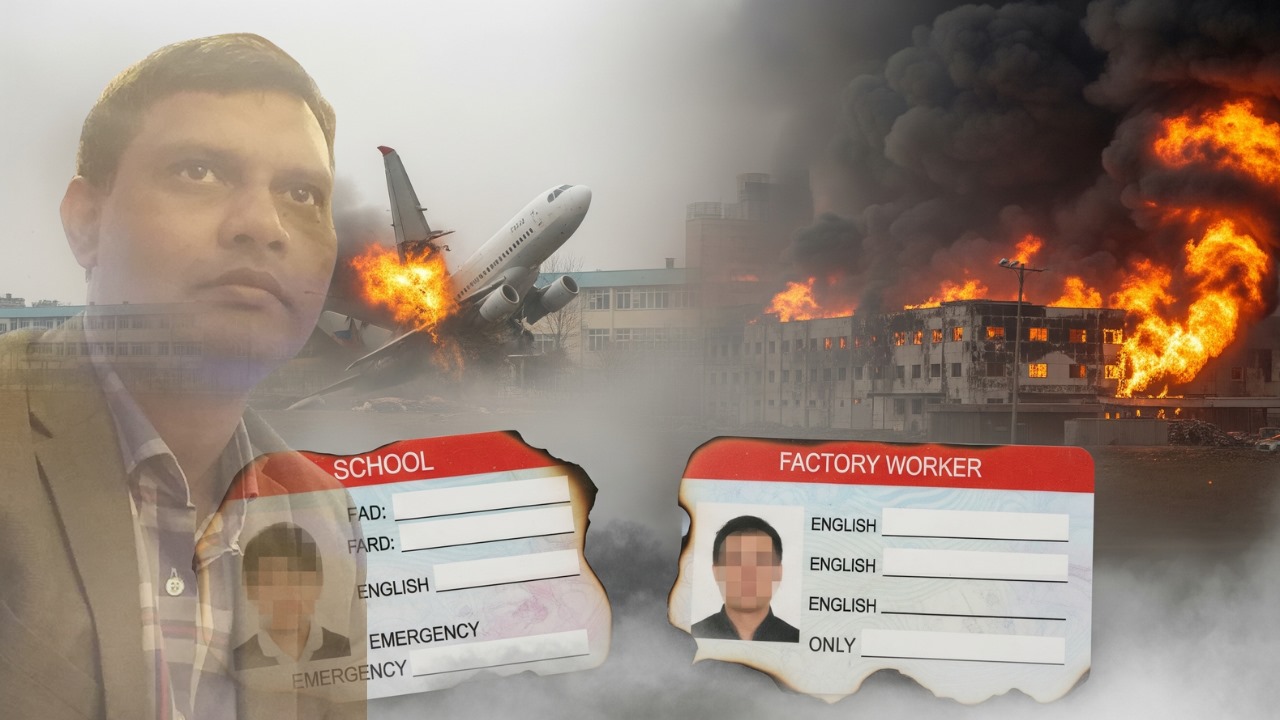

২০২৫ সালের ২১শে জুলাই ঢাকার উত্তরায় স্কুলের ওপর বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৩২টি প্রাণের মর্মান্তিক অবসান এবং তার মাত্র কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় রাসায়নিকের আগুনে পুড়ে অঙ্গার হওয়া ৭০টিরও বেশি জীবন্ত শরীর—এই দুটি ঘটনা কেবল দুটি বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়। এগুলো আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার গভীরে থাকা এক নীরব সংকটের রক্তমাখা প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর যখন স্বজনহারাদের আর্তনাদ আর পোড়া লাশের গন্ধ বাতাসে ভাসে, তখন একটি প্রশ্নই বারবার উঠে আসে—কেন পরিচয় শনাক্ত করতে গিয়ে আমাদের এমন অমানবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়? এই বিপর্যয়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত করার যে ব্যবস্থা, তা কতটা ঠুনকো, অসম্পূর্ণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো এই জটিলতার মূল কারণ অনুসন্ধান, প্রচলিত ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বিশ্লেষণ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সৃষ্ট হওয়া সংস্কারের নতুন আকাঙ্ক্ষার আলোকে একটি স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা তৈরি করা।

কেন এমন জটিলতার সৃষ্টি হয়?

দুর্ঘটনাস্থলে পরিচয় শনাক্তকরণের জটিলতা কোনো একক কারণে সৃষ্টি হয় না, বরং এটি বহুস্তরীয় কিছু সমস্যার সমষ্টিগত ফল।

প্রথম এবং সবচেয়ে দৃশ্যমান কারণটি হলো দুর্ঘটনার ভয়াবহতা। চকবাজার বা উত্তরার মতো ঘটনাগুলোতে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, অনেক মরদেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে শনাক্ত করার কোনো উপায়ই ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিচয়পত্র বা পরনের পোশাকের মতো প্রচলিত আলামতগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে, পরিচয় নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় ডিএনএ পরীক্ষা, যা একটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তিগতভাবে জটিল প্রক্রিয়া। স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে লাশের নমুনার সাথে মেলানোর এই দীর্ঘ পথটি শোকাহত পরিবারগুলোর জন্য মানসিক যন্ত্রণাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

দ্বিতীয় এবং গভীরতর কারণটি হলো আমাদের পরিচয়পত্রে তথ্যের সংকট। একজন নাগরিকের পরিচয়পত্রে কেবল তার নাম, ঠিকানা বা একটি নম্বর থাকাই যথেষ্ট নয়। জরুরি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় জীবন রক্ষাকারী তথ্যের। যেমন—রক্তের গ্রুপ, জরুরি যোগাযোগের জন্য অন্তত দুজন ব্যক্তির ফোন নম্বর, দীর্ঘস্থায়ী কোনো রোগ (যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ) বা কোনো নির্দিষ্ট ঔষধে মারাত্মক অ্যালার্জির ইতিহাস। আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে এই তথ্যগুলো সংযুক্ত করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে, দুর্ঘটনায় আহত কোনো অজ্ঞান ব্যক্তিকে দ্রুত রক্ত দিতে হলে বা তার পরিবারকে খবর দিতে হলে উদ্ধারকর্মীদের চরম অসহায়ত্বের শিকার হতে হয়, যা উত্তরার ঘটনায় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে দেখা গিয়েছিল।

তৃতীয়ত, নিহত বা আহতদের সামাজিক অবস্থানও একটি বড় কারণ। চকবাজারের নিহতদের একটি বড় অংশ ছিলেন কারখানার শ্রমিক, দিনমজুর বা নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ, যাদের অনেকেরই হয়তো হালনাগাদ করা কোনো পরিচয়পত্র ছিল না অথবা তারা কর্মক্ষেত্রে সেটি বহন করতেন না। ফলে, তাদের পরিচয় শনাক্ত করা আরও দুরূহ হয়ে পড়ে।

আইডি কার্ড কী, কবে থেকে এবং কেন চালু জরুরি হয়েছিল?

পরিচয়পত্র বা আইডি কার্ড হলো একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিককে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথম এবং প্রধানতম দলিল। এটি কেবল একটি প্লাস্টিক বা কাগজের টুকরো নয়, এটি নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় সেবা প্রাপ্তি এবং নিরাপত্তার প্রতীক। বাংলাদেশে পরিচয়পত্রের ধারণাটি বিভিন্ন আঙ্গিকে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বজনীন রূপ পায় মূলত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদানের মাধ্যমে।

প্রাথমিকভাবে, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত কয়েকটি প্রশাসনিক কাজে সীমাবদ্ধ। যেমন—ভোট প্রদান নিশ্চিত করা, ব্যাংক হিসাব খোলা, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা এবং জমিজমা রেজিস্ট্রেশনের মতো কাজে নাগরিকের পরিচয় যাচাই করা। অর্থাৎ, এর নকশা করা হয়েছিল একটি প্রশাসনিক যাচাইকরণের হাতিয়ার হিসেবে, জরুরি অবস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য নয়।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে জটিলতা বেড়েছে। নগরায়নের ফলে মানুষের গতিশীলতা বেড়েছে, একই সাথে বেড়েছে দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতির সংখ্যা। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় পরিচয়পত্রের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন এটি কেবল প্রশাসনিক দলিল নয়, এটি নাগরিক সুরক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। একটি দুর্ঘটনা, একটি মেডিকেল ইমার্জেন্সি অথবা একটি অপরাধমূলক ঘটনার পর একজন ব্যক্তিকে দ্রুত শনাক্ত করা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। এই জরুরি প্রয়োজনটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের প্রচলিত পরিচয়পত্রের ধারণা এবং কাঠামোকে আমূল সংস্কার করার সময় এসেছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইডি ও এর ফাঁকফোকরগুলো কী এবং এর ফলে কী জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে?

বাংলাদেশের প্রচলিত পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনার প্রধানতম দুর্বলতা হলো এর খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ নকশা। এর ফাঁকফোকরগুলো মারাত্মক এবং তার ফলে সৃষ্ট জটিলতাগুলো জীবন-মরণ সমস্যা তৈরি করছে।

প্রথম এবং প্রধান ফাঁকফোকর হলো তথ্যের অপর্যাপ্ততা। আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রকে (এনআইডি) নাগরিক তথ্যের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, অথচ এতে জরুরি স্বাস্থ্য বা যোগাযোগের কোনো তথ্যই নেই। জরুরি যোগাযোগের নম্বর, মারাত্মক অ্যালার্জির তথ্য, দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিবরণ—এই সবকিছুই এর আওতার বাইরে। ফলে, এনআইডি কার্ড জরুরি পরিস্থিতিতে প্রায় অকেজো একটি দলিলে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ফাঁকফোকরটি হলো সমন্বয়হীনতা। একজন নাগরিকের জন্য একাধিক পরিচয় দলিল বিদ্যমান—জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, শিক্ষার্থীর আইডি কার্ড ইত্যাদি। কিন্তু এই দলিলগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বিত তথ্যভান্ডার বা আন্তঃসংযোগ নেই। একটিতে তথ্য হালনাগাদ হলে অন্যটিতে তা প্রতিফলিত হয় না। ফলে একটি বিশৃঙ্খল এবং পরস্পরবিরোধী তথ্য ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

এর ফলে যে জটিলতাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে তা ভয়াবহ। প্রথমত, চিকিৎসায় বিলম্ব ও ঝুঁকি: এনআইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্সে রক্তের গ্রুপ লেখার বিধান থাকলেও, সেই তথ্যটি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখা হয়, নাকি শুধু ব্যক্তির মুখের কথার ওপর নির্ভর করা হয়—তা নিয়ে গুরুতর সংশয় রয়েছে। যাচাইবিহীনভাবে মুখের কথায় লেখা তথ্যের সাথে আসল রক্তের গ্রুপের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে রক্ত সঞ্চালন করা হলে তা রোগীর জীবনকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিবারদের অবর্ণনীয় ভোগান্তি: জরুরি যোগাযোগের নম্বর না থাকায় তৎক্ষণাৎ পরিবার দুর্ঘটনার খবর পায় না। খবর পাওয়ার পরও প্রিয়জনের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানার জন্য পরিবারগুলোকে দিনের পর দিন, এমনকি মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। ডিএনএ পরীক্ষার এই দীর্ঘসূত্রিতা তাদের শোককে আরও গভীর করে। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা: কর্তৃপক্ষ সঠিক পরিচয় নিশ্চিত করতে না পারায় মরদেহ হস্তান্তর এবং হতাহতদের তালিকা তৈরিতে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আইডি কার্ড সম্পর্কে সম্প্রতি কী নির্দেশনা এসেছে আর এর পূর্বে সরকার বা সংশ্লিষ্টদের কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল কি?

আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা হলো, আমরা সমাধান খুঁজি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নয়। পরিচয়পত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

উত্তরার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যখন ছাত্রছাত্রীদের আইডি কার্ডে রক্তের গ্রুপ বা অভিভাবকের নম্বর না থাকার বিষয়টি তীব্রভাবে আলোচনায় আসে, তখন মহামান্য হাইকোর্ট একটি স্বতঃপ্রণোদিত নির্দেশনা জারি করে। এই নির্দেশনায় দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে রক্তের গ্রুপ এবং অভিভাবকের ফোন নম্বর যুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক এবং জরুরি পদক্ষেপ। তবে এটি একটি খণ্ডিত সমাধান। এটি কেবল ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল সমস্যাটিকে এটি স্পর্শ করে না।

এর পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চকবাজারের ঘটনার পরও বিশেষজ্ঞরা একটি সমন্বিত এবং তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনাগুলো কখনোই একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় রূপান্তরিত হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে স্মার্ট কার্ড প্রদানের মতো প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলা হলেও, কার্ডের মধ্যে কী তথ্য থাকবে, সেই মৌলিক প্রশ্নে বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। এই প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি এবং বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের কারণেই মূল সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি।

ঘটনা ঘটার পর কেন সমাধান খোঁজা হয়? এই পরিস্থিতি এড়াতে করণীয় কী?

‘ঘটনার পর সমাধান খোঁজা’ আমাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে একাধিক গভীর কারণ। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আমলাতান্ত্রিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, তার অভাব। দ্বিতীয়ত, একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরির জন্য যে প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত কাঠামোর প্রয়োজন, তাকে একটি ব্যয়বহুল এবং কম জরুরি প্রকল্প হিসেবে দেখার মানসিকতা। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব। যতক্ষণ না নিজের পরিবার এমন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিচয়পত্রে রক্তের গ্রুপের মতো একটি তথ্য কতটা জরুরি, তা অনেকেই অনুধাবন করেন না।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য করণীয় হলো:

রাজনৈতিক অঙ্গীকার: সরকারকে এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত প্রকল্প হিসেবে না দেখে, নাগরিক সুরক্ষার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এর বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন: স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে, যারা একটি সমন্বিত পরিচয়পত্রের কারিগরি এবং আইনগত রূপরেখা তৈরি করবে।

জনসচেতনতা সৃষ্টি: গণমাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যে, তাদের ব্যক্তিগত জরুরি তথ্য প্রদান করা তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের সুরক্ষার জন্যই কতটা জরুরি।

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর আইডির ক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্তে আসা উচিত?

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান কেবল একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন ছিল না, এটি ছিল বহু বছর ধরে জমে থাকা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অবহেলার বিরুদ্ধে একটি নতুন আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। এই সংস্কারের চেতনাই আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে পরিচয়পত্রের মতো একটি মৌলিক নাগরিক বিষয়কে নতুন করে ঢেলে সাজানোর।

এখন আর খণ্ডিত বা প্রতিক্রিয়াশীল সমাধান নয়, প্রয়োজন একটি বৈপ্লবিক এবং স্থায়ী পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপটি হলো—‘সমন্বিত ডিজিটাল নাগরিক পরিচয়পত্র’ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

এই ব্যবস্থার কয়েকটি মূল ভিত্তি থাকবে:

বাধ্যতামূলক জরুরি তথ্য: প্রত্যেক নাগরিকের জন্য রক্তের গ্রুপ, অন্তত দুজন জরুরি সাহায্যকারীর নাম ও নম্বর, দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং মারাত্মক অ্যালার্জির তথ্য এই পরিচয়পত্রের ডিজিটাল তথ্যভান্ডারে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

প্রযুক্তিগত সমন্বয়: এটি হবে একটি স্মার্ট কার্ড, যাতে একটি কিউআর (QR) কোড থাকবে। অনুমোদিত ব্যক্তি (যেমন—চিকিৎসক, পুলিশ, উদ্ধারকর্মী) একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে সেই কোড স্ক্যান করে মুহূর্তেই জরুরি তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন।

কেন্দ্রীয় ও সুরক্ষিত তথ্যভান্ডার: দেশের সকল নাগরিকের সব ধরনের তথ্য একটি সুরক্ষিত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত থাকবে এবং এর গোপনীয়তা কঠোর আইন দ্বারা সুরক্ষিত হবে।

আইনগত কাঠামো: একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে শিশু থেকে বৃদ্ধ—সকলের জন্য এই সমন্বিত পরিচয়পত্রকে দেশের একমাত্র আইনগত পরিচয় দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল সরকারি-বেসরকারি সেবাকে এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

চকবাজারের পুড়ে যাওয়া লাশ বা উত্তরার আহত শিশুর আর্তনাদ আমাদের কাঁধে যে দায় চাপিয়ে দিয়েছে, তা কেবল শোক প্রকাশ করে শোধ করা সম্ভব নয়। জুলাই অভ্যুত্থানের পরের এই নতুন বাংলাদেশে সেই দায় শোধ করার একমাত্র পথ হলো একটি আধুনিক, মানবিক এবং জীবন রক্ষাকারী পরিচয় ব্যবস্থা তৈরি করা, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো পরিবারকে পরিচয়হীনতার যন্ত্রণায় ভুগতে না হয়।